코호몰로지는, 그 이름에서 알 수 있듯, 호몰로지의 dual에 해당하는 개념이라 할 수 있다. 그러나 단순히 공간 $X$의 $k$번째 코호몰로지 $H^k(X)$가 $k$번째 호몰로지 $H_k(X)$의 dual이었다면 이를 별도로 생각할 필요가 없을 것이다.

실제로 코호몰로지는 호몰로지보다 더 정교한 불변량을 주는데, 가령 코호몰로지 위에는 자연스러운 곱셈 구조가 정의되며, 같은 호몰로지를 갖는 공간이라 하더라도 이 곱셈구조가 다르다면 homtopic하지 않다. 이번 글에서는 코호몰로지의 정의와 기본적인 성질들에 대해 살펴본다.

호몰로지의 보편계수정리

본격적인 논의를 시작하기 전에 우리는 §호몰로지의 계산, ⁋정의 6 이후에 다루었던 homology with coefficient에 대해 우선 살펴본다. 우리는 simplicial homology 혹은 singular homology를 정의할 때 chain group들 $C_\bullet(X)$ 혹은 $C_\bullet^\Delta(X)$ 대신 abelian group $A$와의 tensor product를 통하여 chain complex

\[C_\bullet(X;A):=C_\bullet(X)\otimes_\mathbb{Z}A,\qquad C_\bullet^\Delta(X;A):=C_\bullet^\Delta(X)\otimes_\mathbb{Z}A\]을 얻어내고, 그럼 이들의 homology group들로 호몰로지들

\[H_k(X;A),\qquad H_k^\Delta(X;A)\]을 정의할 수 있다는 것을 살펴보았다. 이를 실질적으로 계산하기 위해서는 가령 $H_k(X;A)$ 혹은 $H_k^\Delta(X;A)$가 $H_k(X;A)\otimes_\mathbb{Z}A$ 혹은 $H_k^\Delta(X;A)\otimes_\mathbb{Z}A$와 같은 식으로 나오는지를 추가적으로 살펴보아야 할 것인데, 일반적으로 텐서곱은 right-exact이지만 left-exact는 아니므로 이는 과도한 기대일 것이며, 우리는 텐서를 취함으로써 손실되는 정보를 추가로 측정해주어야 할 것이다.

이를 위해, free abelian group들로 이루어진 chain complex $C_\bullet$을 생각하고, $\Ch_{\geq 0}(\Ab)$에서의 short exact sequence

\[0 \rightarrow Z_\bullet \rightarrow C_\bullet \rightarrow B_{\bullet-1}\rightarrow 0\tag{1}\]를 생각하자. 여기에서 $Z_k=\ker(\partial:C_k \rightarrow C_{k-1})$이며 $B_{k-1}=\im(\partial:C_k \rightarrow C_{k-1})$이고 위의 sequence의 첫째 함수는 inclusion, 둘째 함수는 boundary map $\partial$이다.

이 때, $Z_{k}$과 $B_{k-1}$은 각각 free abelian group $C_k,C_{k-1}$의 subgroup이므로 free이고, 따라서 ##ref##에 의해 이 short exact sequence는 split exact sequence이며 따라서 임의의 abelian group $A$에 대하여, 다음의 sequence

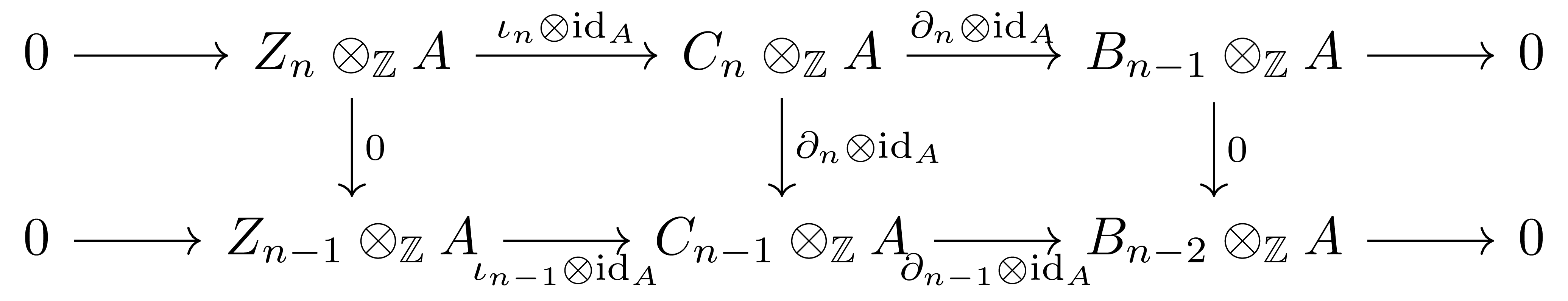

\[0 \rightarrow Z_\bullet\otimes_\mathbb{Z}A \rightarrow C_\bullet\otimes_\mathbb{Z}A \rightarrow B_{\bullet-1}\otimes_\mathbb{Z}A\rightarrow 0\]또한 spiltting short exact sequence이다. (##ref) 이 때, 이들을 풀어쓰면 다음의 commutative diagram

과 같은 꼴이고 따라서 [호몰로지 대수학] §긴 완전열, ⁋정리 1에 의해 다음의 long exact sequence

\[\cdots B_k\otimes_\mathbb{Z}A\overset{\delta_k}{\longrightarrow}Z_k\otimes_\mathbb{Z}A\rightarrow H_k(C\otimes A)\rightarrow B_{k-1}\otimes_\mathbb{Z}A\overset{\delta_{k-1}}{\longrightarrow} Z_{k-1}\otimes_\mathbb{Z}A\rightarrow\cdots\tag{2}\]를 얻는다.

이제 이 exact sequence로부터 정보를 얻어내기 위해서는 connecting map $\delta$들을 살펴보아야 한다. 정의를 따라가보면, $\delta_k:B_k\otimes_\mathbb{Z}A\rightarrow Z_k\otimes_\mathbb{Z}A$는 정확하게 inclusion homomorphism $i_k:B_k \rightarrow Z_k$에 $-\otimes \id_A$를 취한 것과 같으므로, 다음의 short exact sequence

\[0 \rightarrow B_k\overset{i_k}{\longrightarrow} Z_k \overset{p_k}{\longrightarrow}H_k(C)\rightarrow 0\]을 생각하자. 그럼, $B_k$과 $Z_k$, 그리고 $0$은 모두 free abelian group이므로 이는 $H_k(C_\bullet)$의 free resolution으로 볼 수 있고, 따라서 정의에 의해 $\delta_k$을 다음의 exact sequence

\[0 \rightarrow \Tor_1^\mathbb{Z}(H_k(C))\rightarrow B_k\otimes_\mathbb{Z}A\overset{\delta_k}{\longrightarrow} Z_k\otimes_\mathbb{Z}A\rightarrow H_k\otimes_\mathbb{Z}A\rightarrow 0\]에 넣을 수 있다. 즉, 다음의 isomorphism

\[\ker\delta_{k-1}\cong \Tor_1^\mathbb{Z}(H_{k-1}(C), A),\qquad \coker\delta_k\cong H_k(C)\otimes_\mathbb{Z} A\]이 존재하며, 이를 (2)에 대입하면 short exact sequence

\[0 \rightarrow H_k(C)\otimes_\mathbb{Z}A\rightarrow H_k(C;A)\rightarrow \Tor_1^\mathbb{Z}(H_{k-1}(C), A)\rightarrow 0\]을 얻는다.

한편 (1)은 splitting short exact sequence이므로, 우리는 retraction $r_k:C_k \rightarrow Z_k$을 하나 택할 수 있다. ([다중선형대수학] §완전열, ⁋명제 10) 그럼 이러한 선택 하에서, $(p_k\circ r_k)\otimes \id_A$는 호몰로지에서의 함수 $H_k(C;A)\rightarrow H_k(C)\otimes_\mathbb{Z} A$를 유도하며 이것이 위의 $H_k(C)\otimes_\mathbb{Z}A\rightarrow H_k(C;A)$의 retraction임을 안다. 즉 다음을 얻는다.

명제 1 (Universal coefficient theorem for homology) 임의의 위상공간 $X$와 abelian group $A$에 대하여, 다음의 short exact sequence

\[0 \rightarrow H_k(X)\otimes_\mathbb{Z}A\rightarrow H_k(X;A)\rightarrow \Tor_1^\mathbb{Z}(H_{k-1}(X), A)\rightarrow 0\]가 존재한다. 뿐만 아니라, 이 sequence는 (non-canonical하게) split하며 따라서 다음의 (non-canonical) isomorphism

\[H_k(X;A)\cong \left(H_k(X)\otimes_\mathbb{Z}A\right)\oplus \Tor_1^\mathbb{Z}(H_{k-1}(X), A)\]을 준다.

코호몰로지의 정의와 보편계수정리

§호몰로지의 계산, ⁋정의 6과 마찬가지로 우리는 코호몰로지의 Eilenberg-Steenrod axiom을 정의하고, 이를 만족하는 contravariant functor와 connecting morphism들을 cohomology라 부를 수 있을 것이다. 이를 명시적으로 적으면 다음과 같다.

정의 2 (Eilenberg-Steenrod axioms) 위상공간들의 pair들의 category에서 abelian group들의 category로의 contravariant functor들 $H^k$과, 이들 사이의 natural transformation

\[\delta: H^k(X) \rightarrow H^{k+1}(X,A)\]들에 대하여, Eilenberg-Steenrod axiom은 다음의 공리들을 뜻한다.

- (Homotopy) 두 homotopic map $(X,A) \rightarrow (Y,B)$이 주어졌다면, 이들이 유도하는 두 homomorphism들 $H^k(Y,B) \rightarrow H^k(X,A)$들도 동일하다.

- (Excision) §호몰로지의 계산, ⁋정리 2의 조건을 만족하는 $(X,A,Z)$에 대하여, $(X\setminus Z, A\setminus Z)\hookrightarrow (X,A)$는 isomorphism을 유도한다.

- (Dimension) One-point space $\ast$에 대하여, $H^k(\ast)=0$이 모든 $k>0$에 대해 성립한다.

- (Additivity) 만일 $X=\coprod X_\alpha$라면, $H^k(X)\cong\bigoplus H^k(X_\alpha)$이다.

-

(Exactness) 각각의 pair $(X,A)$와, 두 inclusion $(A,\emptyset) \hookrightarrow (X,\emptyset)$ 그리고 $(X,\emptyset)\hookrightarrow (X,A)$들은 다음의 long exact sequence

\[\cdots \rightarrow H^k(X,A)\rightarrow H^k(X) \rightarrow H^k(A) \rightarrow H^{k+1}(X,A)\rightarrow \cdots\]에 들어간다.

이러한 조건들을 만족하는 cohomology theory의 존재성을 보이기 위해 §호몰로지에서와 마찬가지로 위상공간 $X$의 singular simplex들로 이루어진 chain complex

\[C_\bullet(X):\qquad\cdots \rightarrow C_{k+1}(X)\rightarrow C_k(X) \rightarrow C_{k-1}(X)\rightarrow \cdots\]를 생각하자. Coefficient group으로 사용할 abelian group $A$를 하나 고정하면, 이 chain complex의 dual에 해당하는 다음의 chain complex

\[(C^\vee)^\bullet(X;A):\qquad\cdots \leftarrow \Hom_\mathbb{Z}(C_{k+1}(X), A)\leftarrow\Hom_\mathbb{Z}(C_k(X),A)\leftarrow\Hom_\mathbb{Z}(C_{k-1}(X),A)\leftarrow\cdots\]를 생각할 수 있다. 이는 [대수적 구조] §가군의 직접곱과 직합, 텐서곱, ⁋정리 6에 의하여

\[\qquad \cdots\leftarrow\Hom_A(C_{k+1}(X;A),A)\leftarrow \Hom_A(C_k(X;A),A)\leftarrow \Hom_A(C_{k-1}(X;A),A)\leftarrow\cdots\]으로 생각할 수 있으므로, chain complex $C_\bullet(X;A)$의 dual에 해당하는 것이라 생각할 수 있다. 그럼 이 chain complex $(C^\vee)^\bullet(X;A)$의 $k$번째 호몰로지를

\[H^k(X;A):=H_k(C^\vee)\]로 적고, 이를 $X$의 $k$번째 코호몰로지라 부른다. 여기서 $H$와 $C^\vee$에 위첨자를 이용하여 index를 표기해주는 이유는 homology와 반대로, long exact sequence가 index가 커지는 방향으로 만들어지기 때문이며, 앞으로는 혼동의 여지가 없다면 $(C^\vee)^\bullet(X)$를 $C^\bullet(X;A)$라 쓰기로 하자.

그럼 이렇게 정의한 $H^k(X;A)$와 $H_k(X)$ 사이에 어떠한 관계가 있는지를 살펴보아야 한다. 이 글의 서두에서 밝힌 것과 같이, 단순히 $H^k(X;A)\cong H_k(X)^\ast$가 성립하는 것은 아니다. 그러나 위의 명제 1의 증명과 유사한 방식으로 우리는 다음의 명제를 얻어낼 수 있다.

명제 3 (Universal coefficient theorem for cohomology) 임의의 위상공간 $X$와 abelian group $A$에 대하여, 다음의 short exact sequence

\[0\rightarrow\Ext_\mathbb{Z}^1(H_{k-1}(X), A)\rightarrow H^k(X;A)\rightarrow \Hom_\mathbb{Z}(H_k(X),A)\rightarrow 0\]이 존재한다. 뿐만 아니라, 이 sequence는 (non-canonical하게) split하며 따라서 다음의 (non-canonical) isomorphism

\[H^k(X;A)\cong \Hom_\mathbb{Z}(H_k(X),A)\oplus \Ext^1_\mathbb{Z}(H_{k-1}(X),A)\]을 준다.

이는 대략적으로, 명제 1을 [대수적 구조] §가환군, ⁋정리 15를 통해 번역한 것이라 생각할 수 있다.

드람 코호몰로지

위상공간 $X$에 chain complex $C_\bullet(X)$를 대응시키는 것은 $X$의 부분공간들에 대한 정보를 대수적으로 옮기는 것이라 할 수 있다. 코호몰로지를 정의할 때 우리는 $C_\bullet(X)$에 $\Hom_\mathbb{Z}(-,A)$를 취한 후 이 cochain complex의 호몰로지를 정의하며, 이 때

\[C^k(X;A)=\Hom_\mathbb{Z}(C_k(X), A)\]의 임의의 원소는 $C_k(X)$의 원소들 (즉 $k$-chain들)마다 $A$의 원소를 대응시키는 함수로 생각할 수 있다. 즉 코호몰로지는 본질적으로 공간 위에 정의된 함수들을 보는 것이라 할 수 있다.

더 구체적으로, 임의의 $c\in C_k(X)$와 $\varphi\in C^k(X;A)$에 대하여 우리는 다음의 canonical pairing

\[C_k(X)\times C^k(X;A)\rightarrow A;\qquad (c,\varphi)\mapsto \varphi(c)\in A\]이 존재한다는 것을 알고, 이 때 $C_\bullet(X)$의 boundary map을 $\partial$, 이로부터 나오는 $C^\bullet(X;A)$의 coboundary map을 $\delta$라 한다면 임의의 $c\in C_{k+1}(X)$와 $\varphi\in C^k(X;A)$에 대하여 다음의 식

\[\langle \partial c, \varphi\rangle=\langle c, \delta\varphi\rangle\]이 성립하는 것을 알고, 이로부터 이들이 homology와 cohomology 레벨의 pairing

\[H_k(X)\times H^k(X;A)\rightarrow A\]을 주는 것을 안다.1

예를 들어 de Rham cohomology를 보기 위해 differential $k$-form들로 이루어진 $\mathbb{R}$-벡터공간들

\[\Omega^k(\mathbb{R}^n)=\{\text{$k$-forms on $\mathbb{R}^n$}\}\]를 생각하자. 여기서 coboundary map $\Omega^k(\mathbb{R}^n)\rightarrow \Omega^{k+1}(\mathbb{R}^n)$은 exterior derivative로 주어지며, differential $k$-form은 $k$차원 부분집합이 주어졌을 때, 적분을 통해 이에 대응하는 숫자를 내놓는다. 또, closed $k$-form들은 이 coboundary의 kernel로, exact $k$-form들은 이 coboundary의 image로 주어진다.

가령 $\mathbb{R}^3$ 위에 정의된 differential $2$-form

\[\omega=dx\wedge dy\]을 생각하자. $\mathbb{R}^3$의 $2$차원 부분집합은 $\mathbb{R}^2$의 (단위) 직사각형에서 $\mathbb{R}^3$으로의 함수로 주어지며, 이를 통해 우리는 $2$차원 부분집합에 $\omega$를 적용하는 것이 무엇인지 안다.

가령 다음의 집합

\[S = \{ (x, y, 0) \mid 0 \leq x \leq 1,\, 0 \leq y \leq 1 \}\]이 주어졌다 하자. 그럼 이 집합에서의 $\omega$의 값은 단순히

\[\int_S \omega = \int_{x=0}^{1} \int_{y=0}^{1} 1\,dy\,dx = 1\]로 계산된다. 다른 예시로, 곡면

\[\Sigma = \{ (x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1,\ z \geq 0 \}\]이 주어졌다면, 우리는 우선 구면좌표계

\[x = \sin \phi \cos \theta,\qquad y = \sin \phi \sin \theta,\qquad z = \cos \phi\]를 이용하여 이를 $[0,\pi/2]\times[0,2\pi]$에서 $\Sigma$의 함수로 매개화한 후, $dx \wedge dy = \sin \phi \cos \phi\, d\phi \wedge d\theta$임을 이용하여

\[\begin{align*} \int_{\Sigma} \omega &= \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi/2} \sin \phi \cos \phi\, d\phi \, d\theta = \int_{0}^{2\pi} d\theta \int_{0}^{\pi/2} \sin \phi \cos \phi\, d\phi \\ &= 2\pi \times \frac{1}{2} \int_{0}^{\pi/2} \sin(2\phi) d\phi = 2\pi \times \frac{1}{2} \left[ -\frac{1}{2} \cos(2\phi) \right]_{0}^{\pi/2} \\ &= 2\pi \times \frac{1}{2} \left( -\frac{1}{2} [\cos(\pi) - \cos(0)] \right) = 2\pi \times \frac{1}{2} \left( -\frac{1}{2}(-1 - 1) \right) = 2\pi \times \frac{1}{2} \times 1 \\ &= \pi \end{align*}\]와 같은 식으로 적분을 계산할 수 있다. 그럼 differential $2$-form $\omega$는, 이러한 방식으로 $S$나 $\Sigma$와 같은 2차원 부분집합을 받아 숫자를 내놓는 함수라 생각할 수 있다.

이제 Poincaré lemma에 의하여 우리는 $\mathbb{R}^n$ 위의 임의의 closed $k$-form들은 항상 적당한 $k-1$-form의 exterior derivative로 나온다는 것을 안다. 따라서 임의의 $k>0$에 대하여

\[H^k_\dR(\mathbb{R}^n)=0\]이며, $k=0$인 경우, 미분했을 때 $0$이 되는 함수는 정확히 상수함수이므로

\[H^0_\dR(\mathbb{R}^n)=\mathbb{R}\]이다.

이러한 방식으로 정의된 de Rham cohomology 또한 정의 2의 모든 조건들을 만족하며, 따라서 cohomology theory의 유일성 (그리고 임의의 singular chain을 smooth chain으로 근사할 수 있다는 사실)에 의해 $\mathbb{R}$ 계수의 singular cohomology와 de Rham cohomology가 같다는 것을 확인할 수 있다. 위의 계산은 그럼 §호몰로지, ⁋명제 11의 계산을 명제 3을 통해 $\mathbb{R}$-valued cohomology로 옮겨온 것에 불과하다.

(코)호몰로지의 계수

위에서 살펴본 de Rham cohomology는 coefficient group이 $\mathbb{Z}$가 아닌 cohomology theory의 한 예시이다. Singular cohomology 혹은 simplicial cohomology theory와는 다르게, de Rham cohomology는 coefficient group이 $\mathbb{R}$인 것이 그 정의상 당연하다.

이러한 cohomology theory는 좋은 성질들을 가지고 있는데, 가령 $\mathbb{R}$은 torsion-free abelian group이므로 $\Tor_1^\mathbb{Z}(A,\mathbb{R})=0$이 임의의 abelian group $A$에 대해 성립하고, 따라서 명제 1에 의해 다음의 isomorphism

\[H_k(X;\mathbb{R})\cong H_k(X)\otimes_\mathbb{Z}\mathbb{R}\]이 성립한다는 것을 안다. 뿐만 아니라, $\mathbb{R}$은 injective $\mathbb{Z}$-module이므로 $\Ext_\mathbb{Z}^1(A,\mathbb{R})=0$이 임의의 abelian group $A$에 대해 성립하고 따라서 이번에는 명제 3이 다음의 isomorphism

\[H^k(X;\mathbb{R})\cong \Hom_\mathbb{Z}(H_k(X),\mathbb{R})\]을 준다.

그럼 이러한 종류의 호몰로지와 코호몰로지를 살펴보는 것이 또 다른 관심사가 될 것이다. 이를 위해 $H_k(X;A)$와 $H^k(X;A)$를 정의할 때 사용했던 chain complex를 다시 떠올려보면, 우리는 두 chain complex

\[C_\bullet(X;A):=C_\bullet(X)\otimes_\mathbb{Z}A,\qquad C_\bullet^\Delta(X;A):=C_\bullet^\Delta(X)\otimes_\mathbb{Z}A\]들은, 만일 $A$가 ring이었다면, $A$-module들의 chain complex이고, 앞서 정의한 $C^\bullet(X;A)$ 또한 그러하다는 것을 안다.따라서 이들에 호몰로지 혹은 코호몰로지를 취하면 그 결과 또한 $A$-module이 될 것이다.

한편, 우리는 만일 $A$가 principal ideal domain이라면 임의의 free $A$-module의 submodule은 다시 free $A$-module임을 알고 있다. 명제 1의 증명을 다시 살펴보면, $\mathbb{Z}$가 principal ideal domain이므로 free $\mathbb{Z}$-module (즉 free abelian group)의 submodule이 다시 free $\mathbb{Z}$-module이 된다는 사실을 활용한 것이며, 이를 바탕으로 앞선 두 명제를 다음과 같이 일반화할 수 있다.

정리 4 (Universal coefficient theorem for homology, general version) Principal ideal domain $A$와, free $A$-module들의 chain complex $C_\bullet$, 그리고 임의의 $A$-module $M$에 대하여 다음의 short exact sequence

\[0 \rightarrow H_k(C)\otimes_AM\rightarrow H_k(C\otimes_AM)\rightarrow \Tor_1^A(H_{k-1}(C), A)\rightarrow 0\]이 존재한다. 뿐만 아니라, 이 sequence는 (non-canonical하게) split하며 따라서 다음의 (non-canonical) isomorphism

\[H_k(C\otimes_AM)\cong \left(H_k(C)\otimes_AM\right)\oplus \Tor_1^A(H_{k-1}(C), M)\]을 준다.

정리 5 (Universal coefficient theorem for cohomology, general version) Principal ideal domain $A$와, free $A$-module들의 chain complex $C_\bullet$, 그리고 임의의 $A$-module $M$에 대하여 다음의 short exact sequence

\[0\rightarrow\Ext_A^1(H_{k-1}(C), M)\rightarrow H_k(\Hom_A(C,M))\rightarrow \Hom_A(H_k(C),M)\rightarrow 0\]이 존재한다. 뿐만 아니라, 이 sequence는 (non-canonical하게) split하며 따라서 다음의 (non-canonical) isomorphism

\[H_k(\Hom_A(C,M))\cong \Hom_A(H_k(C),M)\oplus \Ext^1_A(H_{k-1}(C),M)\]을 준다.

메이어-피토리스 열

한편 정의 2의 공리들 중 excision axiom은 우리가 작은 공간들의 코호몰로지로부터 큰 공간의 코호몰로지를 계산할 수 있게 해 준다. 다음 명제는 [대수적 위상수학] §호몰로지의 계산, ⁋명제 7의 코호몰로지 버전이며, 그 증명은 [대수적 위상수학] §호몰로지의 계산, ⁋정의 6로부터 [대수적 위상수학] §호몰로지의 계산, ⁋명제 7를 얻어낸 과정을, 정의 2에서 시작하여 반복하면 된다.

명제 6 (Mayer-Vietoris sequence) 위상공간 $X$가 두 열린집합들의 합집합 $X=U\cap V$로 나타난다 하고, 이 위에 정의된 cohomology theory $H$를 생각하자. 그럼 long exact sequence

\[\cdots \to H^{n}(X) \xrightarrow{(i^*, j^*)} H^{n}(U) \oplus H^{n}(V) \xrightarrow{k^* - l^*} H^{n}(U \cap V) \xrightarrow{\delta} H^{n+1}(X) \to \cdots\]가 존재하며, 이 때 $i^\ast, j^\ast, k^\ast, l^\ast$는 각각 inclusion들

\[i:U\rightarrow X,\quad j:V\rightarrow X,\quad k:U\cap V\rightarrow U,\quad l:U\cap V \rightarrow V\]에 유도되는 함수들이다.

사슬복합체의 텐서곱

Mayer-Vietoris sequence를 사용하면 큰 공간의 작은 부분공간들의 호몰로지 혹은 코호몰로지로부터 큰 공간의 호몰로지, 코호몰로지를 계산할 수 있다. 한편 우리는 두 공간 $X,Y$를 곱하여 더 큰 공간 $X\times Y$를 만들 수도 있는데, 퀴네트 공식은 이러한 곱공간의 호몰로지와 코호몰로지를 계산하는 데에 도움을 준다. 이를 위해서는 우선 두 chain complex $C_\bullet$, $D_\bullet$이 주어졌을 때 이들의 텐서곱을 정의해야 한다.

정의 7 Ring $A$와 $A$-module들의 chain complex $C_\bullet,D_\bullet$이 주어졌다 하자. 그럼 이들의 tensor product $(C\otimes D)_\bullet$은 각각의 $k$에 대하여

\[(C\otimes D)_k=\bigoplus_{p+q=k}C_p\otimes_A D_q\]로 정의하고, differential은 homogeneous element에 대해서는

\[\partial(x,y)=(\partial^Cx,y)+(-1)^{\deg(x)}(x,\partial^Dy)\]으로 정의한 후, 이를 linear하게 확장하여 얻어지는 것이다.

즉, $(C\otimes D)_\bullet$은 $(p,q)$ 성분이 $C_p\otimes D_q$이고, horizontal differential이 $\partial^C\otimes\id_D$, vertical differential이 $\id_C\otimes \partial^D$로 주어지는 double complex의 total complex라 할 수 있다. (##ref##)

그럼 퀴네트 공식의 대수적인 내용은 다음 보조정리에 담겨있다.

보조정리 8 Principal ideal doamin $A$와 $A$-module들의 chain complex $C_\bullet$, $D_\bullet$이 주어졌다 하고 $C_\bullet$이 free $A$-module들의 chain complex라 하자. 그럼 임의의 $k$에 대하여 다음의 short exact sequence

\[0 \rightarrow \bigoplus_{p+q=k}H_p(C)\otimes_AH_q(D)\rightarrow H_k(C\otimes D)\rightarrow \bigoplus_{p+q=k-1}\Tor_1^A(H_p(C),H_q(D))\rightarrow 0\]가 존재한다. 뿐만 아니라, 이 short exact sequence는 (non-canonical하게) split하며 따라서 다음의 isomorphism

\[H_k(C\otimes D)\cong \left( \bigoplus_{p+q=k}H_p(C)\otimes_AH_q(D)\right)\oplus \left(\bigoplus_{p+q=k-1}\Tor_1^A(H_p(C),H_q(D)) \right)\]이 존재한다.

증명

우선 다음의 short exact sequence

\[0 \rightarrow Z_p(C) \rightarrow C_p\rightarrow B_{p-1}(C)\rightarrow 0\]를 생각하면, $B_{p-1}(C)$와 $Z_p(C)$는 free $A$-module $C_{p-1},C_p$의 submodule이고 $A$가 principal ideal domain이므로 이들은 다시 free $A$-module이다. 따라서 이 short exact sequence에 $D_q$를 텐서곱하여 얻어지는 다음의 short exact sequence

\[0\rightarrow Z_p(C)\otimes D_q \rightarrow C_p\otimes D_q \rightarrow B_{p-1}(C)\otimes D_q\rightarrow 0\]이 존재한다. Chain complex $(C\otimes D)_\bullet$의 정의로부터, $p+q=k$를 만족하는 모든 $(p,q)$에 대해 이러한 short exact sequence를 생각한 후 모두 direct sum을 취하면 다음의 short exact sequence

\[0 \rightarrow (Z(C)\otimes D)_k \rightarrow (C\otimes D)_k \rightarrow (B(C)\otimes D)_{k-1}\rightarrow 0\]를 얻는다. 이제 이 short exact sequence로부터 homology들의 long exact sequence를 생각하면,

\[\cdots \rightarrow H_{k}(B(C)\otimes D)\overset{\delta_k}{\longrightarrow} H_{k}(Z(C)\otimes D)\rightarrow H_{k}(C\otimes D)\rightarrow H_{k-1}(B(C)\otimes D)\overset{\delta_{k-1}}{\longrightarrow} H_{k-1}(Z(C)\otimes D)\rightarrow \cdots\]를 얻을 수 있다. 특히 $H_k(C\otimes D)$를 기준으로 다음의 short exact sequence

\[0 \rightarrow \coker\delta_k\rightarrow H_k(C\otimes D)\rightarrow \ker\delta_{k-1}\rightarrow 0 \tag{$\ast$}\]를 얻는다. 이제 $\coker\delta_k$와 $\ker\delta_{k-1}$을 살펴보기 위해 short exact sequence

\[0 \rightarrow B_\bullet(C)\rightarrow Z_\bullet(C)\rightarrow H_\bullet(C)\rightarrow 0\]를 생각하고, 여기에 $H_\bullet(D)$와의 tensor product로 얻어지는 다음의 exact sequence

\[0 \rightarrow \Tor_1^A(H(C), H(D))_\bullet\rightarrow (B(C)\otimes H(D))_\bullet\rightarrow (Z(C) \otimes H(D))_\bullet \rightarrow (H(C)\otimes H(D))_\bullet \rightarrow 0\]를 생각하자. 여기서 첫 항의 $0$은 $Z_\bullet(C)$이 free module들인 것으로부터 얻어진 것이다. 한편, free module은 flat이므로, free module과의 tensor product를 취하는 것은 호몰로지를 취하는 것과 commute하고 따라서 위의 sequence에서

\[(B(C)\otimes H(D))_\bullet\cong H_\bullet(B(C)\otimes D)\qquad (Z(C)\otimes H(D))_\bullet \cong H_\bullet(Z(C)\otimes D)\]임을 안다. 이 때 $(B(C)\otimes H(D))_\bullet \rightarrow (Z(C)\otimes H(D))_\bullet$은 inclusion $B_\bullet(C)\rightarrow Z_\bullet(C)$으로부터 얻어지는 것이며, 위의 identification을 거쳤을 때 $\delta_\bullet$과 같은 함수인 것을 안다. 따라서

\[\coker \delta_k\cong (H(C)\otimes H(D))_k,\qquad \ker \delta_{k-1}\cong \Tor_1^A(H(C),H(D))_{k-1}\]을 얻는다. Splitting에 대한 주장의 경우,

\[0 \rightarrow Z_\bullet(C)\rightarrow C_\bullet \rightarrow B_{\bullet-1}(C) \rightarrow 0\]이 split exact sequence이므로, section $B_{\bullet-1}(C)\rightarrow C_\bullet$에 의해 ($\ast$)의 splitting이 유도된다.

아일렌베르크-질버 정리와 퀴네트 공식

보조정리 8의 결과를 염두에 두면, 우리가 해야 할 일은 명확하다. 두 위상공간 $X,Y$와 이에 해당하는 chain complex $C_\bullet(X),C_\bullet(Y)$가 주어졌을 때, product space $X\times Y$의 호몰로지 $H_\bullet(X\times Y)$와, 두 chain complex $H_\bullet(X)$, $H_\bullet(Y)$의 tensor product $(H(X)\otimes H(Y))_\bullet$의 관계를 살펴보는 것이다. 다음 정리는 이를 두 대수적인 대상들이 동일한 것이라는 것을 보여준다.

정리 9 (Eilenberg-Zilber) 두 위상공간 $X,Y$와 이들로부터 얻어지는 chain complex $C_\bullet(X),C_\bullet(Y)$, 그리고 $C_\bullet(X\times Y)$에 대하여, 두 chain complex $(C(X)\otimes C(Y))_\bullet$과 $C_\bullet(X\times Y)$ 사이의 chain homotopy equivalence가 존재하며, 따라서

\[H_\bullet(C(X\times Y))\cong H_\bullet(C(X)\otimes C(Y))\]이 성립한다.

이는 보편적으로 acyclic models theorem을 사용하여 증명하지만, acyclic models theorem은 사실 Eilenberg-Zilber theorem의 일반화에 가까운 정리라 acyclic models theorem을 사용하여 이를 증명하는 것은 과한 감이 있다. 다만 Eilenberg-Zilber theorem을 직접 증명하는 것은 상당히 피곤한 일이므로, 우리는 이 증명 과정에서 등장하는 두 map

\[\AW:C_\bullet(X\times Y) \rightarrow (C(X)\otimes C(Y))_\bullet,\qquad \EZ:(C(X)\otimes C(Y))_\bullet \rightarrow C_\bullet(X\times Y)\]만 살펴볼 것이다. Acyclic models theorem에 대한 증명은 흐름을 깨지 않기 위해 별도의 글로 적어둔다.

우선 Alexander-Whitney map $\AW:C_\bullet(X\times Y) \rightarrow (C(X)\otimes C(Y))_\bullet$의 경우, 임의의 $k$-simplex $\sigma:\Delta^k \rightarrow X\times Y$를

\[\sum_p (\pi_X\circ \sigma\vert_{[v_0,\ldots,v_p]})\otimes (\pi_Y\circ \sigma\vert_{[v_p,\ldots v_k]})\in \bigoplus_{p+q=k}C_p(X)\otimes C_q(Y)\]으로 보내어 얻어진다. 이는 만일 $X=Y$였다면, $C(X)\rightarrow C(X)\otimes C(X)$를 통해 $C(X)$를 (differential graded counital coassociative) coalgebra로 만드는 함수가 될 것이며 이러한 이유로 다음 글에서 다시 등장하게 된다.

Eilenberg-Zilber map $\EZ:(C(X)\otimes C(Y))_\bullet \rightarrow C_\bullet(X\times Y)$는 simple tensor들에 대하여 다음의 식

\[\EZ(\sigma\otimes\tau)=\sum_{\substack{\alpha_1<\cdots <\alpha_p\\\beta_1<\cdots <\beta_q}}\sgn(\alpha_1,\ldots,\alpha_p,\beta_1,\ldots,\beta_q)(\sigma\circ s_{\alpha_p}\cdots s_{\alpha_1})\times(\tau\circ s_{\beta_q}\cdots s_{\beta_1})\]로 정의되며, 이는 식으로 보면 복잡하지만 §호모토피, ⁋명제 6의 증명에서 등장하는 $h_n$ 함수, 즉 prism $\Delta^p\times \Delta^q$를 simplex들로 쪼개주는 방법을 나타낸 것에 불과하다. 그럼 정리 9의 결과는 다음의 두 식

\[\AW\circ\EZ=\id_{(C(X)\otimes C(Y))_\bullet},\qquad \EZ\circ \AW\simeq \id_{C_\bullet(X\times Y)}\]으로부터 나온다.

따라서 보조정리 8에 정리 9를 종합하면 다음의 결과를 얻는다.

따름정리 10 (Künneth) 위상공간 $X,Y$를 고정하자. 그럼 이들의 곱공간 $X\times Y$와 principal ideal domain $A$에 대하여, 다음의 short exact sequence

\[0 \rightarrow \bigoplus_{p+q=k}H_p(X;A)\otimes_AH_q(Y;A)\rightarrow H_k(X\times Y;A)\rightarrow \bigoplus_{p+q=k-1}\Tor_1^A(H_p(X;A),H_q(Y;A))\rightarrow 0\]가 존재한다. 뿐만 아니라, 이 short exact sequence는 (non-canonical하게) split하며 따라서 다음의 isomorphism

\[H_k(X\times Y;A)\cong \left( \bigoplus_{p+q=k}H_p(X;A)\otimes_AH_q(Y;A)\right)\oplus \left(\bigoplus_{p+q=k-1}\Tor_1^A(H_p(X;A),H_q(Y;A)) \right)\]이 존재한다.

물론, 이 결과와 정리 5를 사용하면 코호몰로지 버전의 퀴네트 공식을 얻을 수 있다.

참고문헌

[Hat] A. Hatcher, Algebraic Topology. Cambridge University Press, 2022.

[May] J. P. May, A concise course in algebraic topology.

댓글남기기